インプラント研修報告2025.8 歯科用CTについての研修

先日、私が所属している大阪口腔インプラント研究会の研修会に参加してきました。

その内容を、分かりやすい言葉で皆さまにご報告いたします。

最近の歯科治療では、インプラント治療や複雑な歯の治療において「安全で精密、正確な診断と治療の技術」がとても重要です。

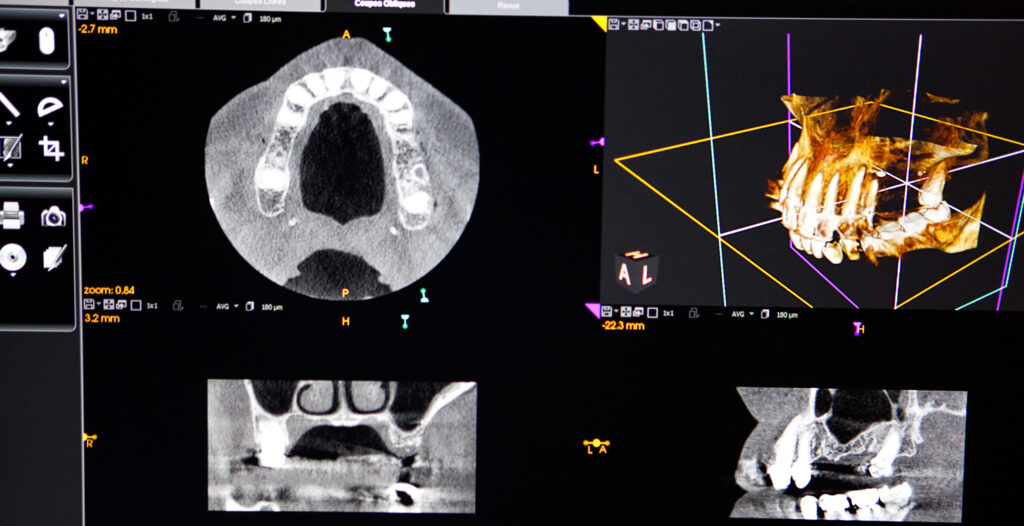

そこで活躍するのが「歯科用コーンビームCT(CBCT)」という歯科用CT画像診断装置です。

これまで一般的なレントゲンや大きな医科用CTと比べ、歯科用CTはお口の中だけを小さな範囲で細かく映し出すことができるのが特長です。

講演では、新しい歯科CTの仕組みや画像の見方、どのように診断に役立つのかが詳しく説明されました。

従来の装置に比べて被ばく量が少なくなりながらも、治療が必要な部位だけを集中的にはっきり映し出せるため、インプラントや根の治療、矯正治療などで大きな力を発揮します。

ただし、通常のレントゲンよりも放射線量が多いため「本当に必要な場合だけ使用し、範囲も必要最低限に限定すること」が強調されていました。

医科用CTと歯科用CTの放射線量を比較すると、歯科用CTは医科用CTのおよそ1/40〜1/50程度の線量に抑えられています。

歯科用CTは撮影範囲が限定されているため、より低い線量での検査が可能です。

日本の年間自然放射線量は約2.4ミリシーベルトで、歯科用CT1回分の放射線量は約o.o5ミリシーベルトです。

とても少ない放射線量と言えます。

また、歯科CT画像をもとに「コンピュータ・シミュレーション」や「ガイドサージェリー」という技術を使うことで、インプラントの埋入位置を従来よりもずっと正確に決められるようになったことも学びました。

これによって今やインプラントの埋入位置や角度のずれから生じる失敗やトラブルを、ほぼゼロに近づけることができる時代となっております。

それでもなお、10〜15%ほど起こるといわれる「インプラント周囲炎(インプラントの周りで起こる炎症)」についても、新しいリスク検査や細菌検査の重要性について講義がありました。

歯周病やインプラント周囲炎を予防・早期発見するには、定期検診や正しいメインテナンスが欠かせません。

さらに、最新の歯科用CTは金属による画像の乱れ(アーチファクト)にも対応できる機能が進化しており、より正確な診断を助ける技術が搭載されています。

今回の講演を通して得た知識と最新機器を、西田辺えがしら歯科の診療でもしっかり活かしていきます。

患者さまに「安全で、より確実な治療」を提供し、QOL(生活の質)を高めるために、スタッフ一同ますます努力してまいります。

どんなご質問やご相談もお気軽にお声かけください。

阿倍野区の西田辺にある西田辺えがしら歯科

IDIA国際口腔インプラント学会 認定医

日本口腔インプラント学会 専修医