歯の神経を抜くとどうなる

歯の神経を抜くとどうなる?についての阿倍野区の歯医者 西田辺えがしら歯科の歯の豆知識ページです。

歯科治療では、いくつかのケースで歯の神経を抜かなければならないことがあります。

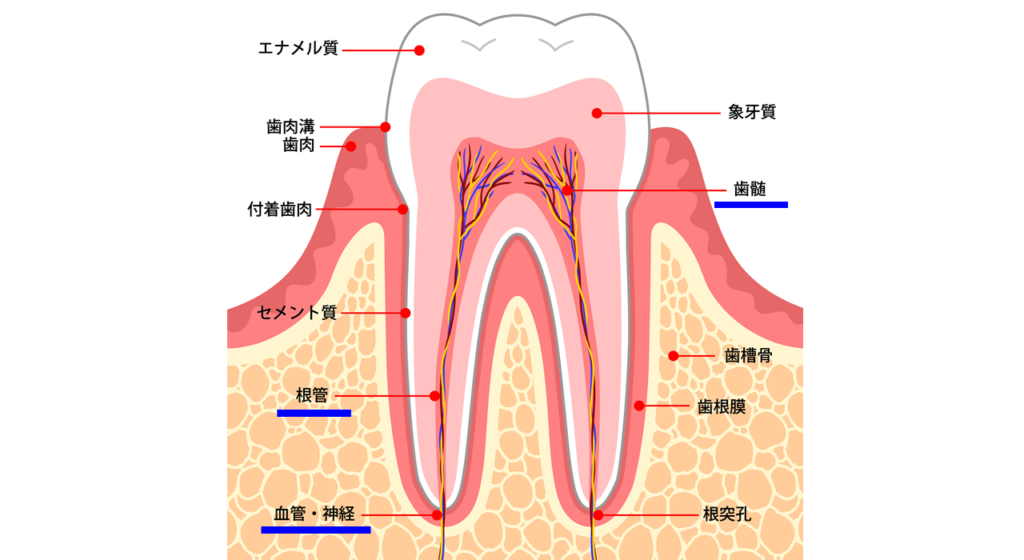

歯の神経は、歯の中心部に位置しており、歯髄:しずい(歯の神経組織)として知られています。

歯髄は血管や神経繊維から成り、歯の栄養供給や感覚の伝達に重要な役割を果たしています。

そんな歯の健康の維持に寄与している神経を抜いてしまうと、どのようなリスク・デメリットを伴うのか。

今回はそんな神経を抜く(抜髄:ばつずい)をした後の歯の変化についてわかりやすく解説します。

目次

歯の神経の役割について

歯の神経を抜くこと(今後は抜髄と書きます)について考える前に、まずは歯の神経の役割について説明します。

私たちの歯の中心部には歯髄腔(しずいくう)と根管(こんかん)と呼ばれる空間が存在しており、そこに歯の神経と血管から構成される歯髄が収められています。

この歯の神経のことを専門用語で歯髄(しずい)と呼びます。

この歯髄は歯に栄養や酸素、免疫細胞を供給することで、歯そのものを維持しています。

また、外から有害な刺激が加わった際には、痛みという感覚を作り出すことで、歯を守ることにも役立っているのです。

歯の神経が感染するとどうなるのか?

虫歯や外傷などによって歯の表面が破壊され、細菌が歯の内部に侵入すると、歯髄に感染が広がる可能性があります。

この感染が進行すると、歯髄の炎症や壊死が生じ、強い痛みや不快感を引き起こすことがあります。

歯の神経に痛みを感じる場合、一般的に以下の治療法を検討することになります。

- 根管治療(エンドドンティック治療) : 感染した歯髄を取り除き、根管を清掃し、充填物で詰めることによって、歯を救う治療法です。この治療により、感染が取り除かれ、痛みや不快感が軽減されることが期待されます。

- 歯の抜歯 : 歯髄の感染が深刻で根管治療が不可能な場合、歯を抜歯することが必要になることがあります。抜歯後には、欠損した歯の代替として、入れ歯やインプラントなどの治療方法が検討されることがあります。

- 歯髄温存療法 :歯髄温存療法(パルプキャッピング)は、歯の神経組織(歯髄)に炎症が起きたり、軽度なダメージがある場合に行われる治療法の一つです。虫歯など感染した歯を適切に削除し、歯髄周囲の炎症や感染を除去します。一部感染した歯髄を除去する場合もありますが、歯髄の健康な部分を保護し、歯髄の再生を促すための特殊な歯髄保護材料(キャッピング材)で歯髄を保護します。

歯の神経の状態や治療方法は、個々の症例によって異なります。

正確な診断と適切な治療計画を立てることが重要です。

次に

そうした重要な機能を担っている歯髄を抜いた後(根管治療)に何が起こるのかを考えてみましょう。

補綴治療が必要になる

歯髄を抜いた場合、大きな穴があきますので、被せ物が必要になります。

一般的な治療ケースを想定すると、歯に大きな穴があいたC3の虫歯治療となることから、抜髄と根管治療を行ったのちに、土台を作って被せ物を装着しなければなりません。

この段階で歯髄腔・根管は、歯科用の薬剤やコアで満たされており、健全な歯とは大きく変わっている点にご注意ください。

歯根破折のリスクが高まる

歯の神経を抜いた後に最も注意すべきなのは「歯根破折(しこんはせつ)」です。

抜髄を行った歯は、歯髄からの栄養供給がなくなることから、時間の経過とともに健全な歯よりも脆くな(もろく)っています。

また、外からの刺激を感じ取りにくいため、噛む力を調節しにくく、過剰な咬合圧がかかることで歯の根が折れてしまうことがあります。

歯根が破折した際、すぐに大きな症状が現れることはあまりないです。

当初は違和感程度にとどまりますが、根尖部に病巣が生じて歯茎が腫れたり、噛んだ時に痛みが生じる咬合痛が生じたりするようになります。

そうならないためにも、神経を抜いた歯に被せ物をして歯根破折が起きないようにしなければなりません。

解かりやすく言い換えれば、歯にヘルメットをかぶせて割れないようにする、いう感じです。

歯根破折の治療法

歯根破折は、歯根の折れ方によって治療法も変わってきます。

歯根が竹を割ったように縦(垂直的)に割れている場合は、多くのケースで抜歯が適応されます。

一方、歯根が水平的に割れている場合は、適切な処置を施した上で感染根管治療を行えば、歯を保存できるケースもあります。

いずれにせよ歯の寿命が縮まることには変わりありません。

歯の神経を抜くと色はどうなる?

外傷などによって歯の神経が死ぬと、歯の色が黒ずむことがあります。これは一般的なステインとは異なり、歯の内側から変色が進むため、通常のホワイトニングなどでは改善することができません。

歯科治療で歯の神経を抜くと、それと同じ現象が起こるのでは?と心配になる方もいらっしゃるかもしれませんね。

その点はご安心ください。抜髄をして根管治療を行うことで、歯が黒ずむ原因は取り除けます。

歯髄の失活による変色のメカニズム

歯髄の失活で歯が黒くなるのは、歯髄腔の中に血液成分が残っていることが原因です。

そうした軟組織が分解され、歯の内側にある小さな穴に入り込んで黒ずみを生じさせます。

抜髄や根管治療では、それらをすべて取り除くことから、治療後に歯の色が変わることもないのです。

歯を長持ちさせるには?

歯の神経を抜いても適切なケアを継続することで、本来の寿命をまっとうさせることも不可能ではありません。

その上で重要なのは定期検診・メンテナンスを受けることです。

とくに異常が認められなかったとしても3ヶ月に1くらいの頻度で専門家のチェックを受けるようにしてください。

まとめ

今回は、歯の神経を抜いたらどのようなことが起こるのかについて解説しました。

抜髄は歯を保存するために必要な処置ではあるものの、いくつかのデメリットも伴います。

それだけに、抜髄が必要になる前に治療を受けることが大切といえます。

阿倍野区の歯医者 西田辺えがしら歯科

歯科医師 院長 江頭伸行