歯髄炎とは?症状や原因、治療法

歯髄炎とは?症状や原因、治療法について阿倍野区の歯医者 西田辺えがしら歯科の歯の豆知識ページです。

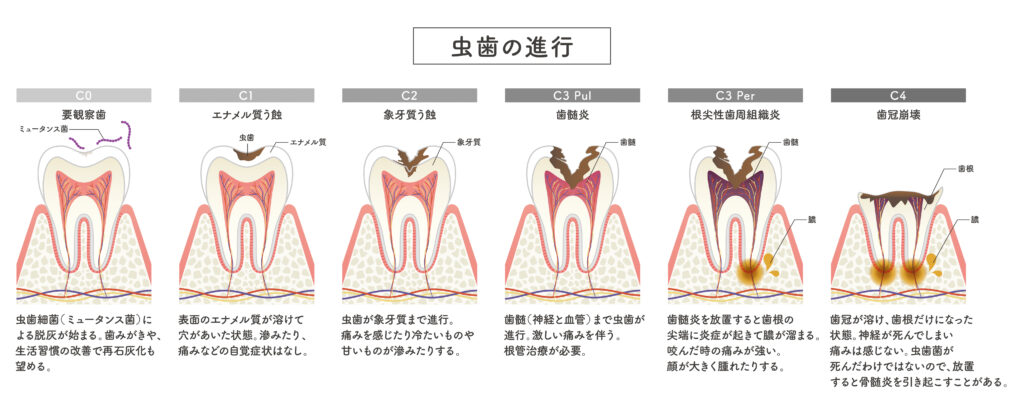

虫歯が進行すると「歯髄炎(しずいえん)」と呼ばれる歯の神経の病気を発症します。

病名自体は何となく耳にしたことがあるかと思いますが、詳細についてはあまり知らない方が多いのではないでしょうか。

今回はそんな歯髄炎の症状や原因、治し方などについてわかりやすく解説します。

目次

歯髄とは

歯髄(しずい)は、一般的に歯の神経と呼ばれている組織です。

歯の中心に位置し、歯根の先端から冠部(歯の露出部分)まで伸びています。

歯髄は、主に血管、神経、および結合組織から構成されており、歯の生体学的な機能に重要な役割を果たしています。

血管は歯髄に栄養を供給し、神経は歯の感覚を伝えます。また、歯髄は新しい象牙質(歯の主要な組織)を生成する能力を持っています。

歯髄炎とは

歯髄炎とは、歯の神経と血管から構成される歯髄に炎症が生じる病気です。

歯髄は歯の中心部分に存在している組織で、本来はエナメル質と象牙質に守られています。

そのため、普通に生活を送っている限りは炎症を起こすことはまずありません。

歯髄炎の症状

歯髄には歯の神経も含まれており、そこに炎症が起こると当然ですが痛みを伴います。

歯がジンジン、ズキズキと痛む“歯痛”が歯髄炎の最も一般的な症状です。(急性化膿性歯髄炎)

副交感神経が優位になる夜間にその症状は強まります。

歯髄炎の初期症状としては、夜間に「痛みを覚えたり」「痛くなったりり」し、朝になると収まります。それを繰り返したりします。

また、食事中に急に痛くなったりもします。

歯髄炎の原因

歯髄炎の主な原因は虫歯です。

虫歯が進行してエナメル質と象牙質を溶かし、歯髄にまで到達するとそこで感染を引き起こします。

転倒した際に顔面を強打して、歯の強い力がかかった時にも歯髄炎を発症することがあります。

後者の場合は感染を伴っていないため、虫歯とは対処法も異なることが多いです。

その他、虫歯治療で歯を削った振動が歯髄を刺激して、一時的な歯髄炎を発症させることもあります。

歯髄炎の検査診断

歯髄炎の検査診断方法としては、問診、視診、打診、温度診、レントゲン検査、歯髄電気診などが挙げられます。

C3のステージの虫歯によっては、歯に穴が開いており歯髄が露出している場合は比較的診断しやすいです。

急性化膿性歯髄炎と呼ばれる歯髄炎のステージでは、上記のように夜間に痛みを覚えたり、ジンジン、ズキズキと痛みます。

まだ、痛みがなくても歯髄炎を起こしている場合もあります。

潰瘍性歯髄炎、一部性化膿性歯髄炎と呼ばれている歯髄炎のステージでは痛みがあまり出ません。

したがって、一概に本人の感じる痛みの有無だけでは歯髄の診断しません。

歯髄炎の治し方

歯髄炎の治し方は、歯髄が感染しているかどうかで大きく変わります。

歯髄が感染していない場合

転倒による外傷や切削処置に伴う振動で歯髄炎を発症した場合は、細菌感染を伴わないことが多いです。

専門的には急性単純性歯髄炎と呼ばれるもので、消炎処置を施すことで症状の改善が見込めます。

軽度に歯髄が感染している場合

虫歯による初期の歯髄への感染や、怪我などによる歯の破折による歯髄の露出した場合が歯髄温存療法が適応になります。

感染した一部の歯髄を切除し、歯髄の切断面を特殊な保護剤で覆い健全な歯の神経組織(歯髄)を保護し、歯の神経(歯髄)を残していくのが歯髄温存療法です。

※自覚する歯の痛みや冷たいもの、あったかいものがしみるなどの症状が出ている場合は歯髄は感染を起こしている可能性が高いので、下段の抜髄が適応になります。

歯髄が感染を起こしているか?起こしていないか?など、このあたりの歯髄の診断はとても難しく、ご自身での判断は、とても難しいです。

この治療ができるどうかは、歯科医師の診断に任せましょう。

歯髄が感染している場合

急性化膿性歯髄炎、潰瘍性歯髄炎歯など、明らかに感染が起こっている歯髄炎では、歯の神経を抜く「抜髄」を行うことがほとんどです。

抜髄とは、歯の神経を取り除くことです。神経を抜く治療です。

そのまま放置しても自然に治ることはないので、感染源をきれいに取り除く必要があります。

歯の神経をすべて取り除くのではなく、感染した部分だけを切除する方法もありますが、一部の症例に限られます。

歯髄炎を放置した場合に起こること

虫歯による歯髄炎を放置すると、やがては失活歯(しっかつし)と呼ばれる状態に移行します。

失活歯とは、歯の神経が死んで、痛みを感じなくなる状態です。

それまで感じていた歯痛が嘘のように消えてなくなるので、「虫歯が自然に治った」と勘違いされる方もいらっしゃいますが、それは間違いです。

歯の神経が死んでも病巣(虫歯)は依然として残っており、放置した場合は虫歯がさらに進行し、次のステージに移行します。

具体的には歯髄炎の状態であるC3PulからC3Perへと移行し、さらに歯の根の先に細菌などが漏れ出て「根尖性歯周炎(こんせんせいししゅうえん)」という新たな病気を引き起こしてしまうのです。

それでもなお放置するとC4となり、顎骨骨髄炎や蜂窩織炎といった重症度の高い病気にまで発展するため、十分に注意しなければなりません。

まとめ

今回は、歯の神経に炎症が起こる歯髄炎の症状や原因、治し方などを解説しました。

歯髄炎を重症化させると、最終的には歯を失うことになりますので、放置はせずできるだけ早期に治療を受けるようにしましょう。

歯がジンジンと痛む場合はいつでも当院までご連絡ください。まずは精密に検査いたします。

阿倍野区 西田辺えがしら歯科 院長

IDIA国際口腔インプラント学会 認定医

日本口腔インプラント学会 専修医

歯科医師 院長 江頭伸行